التاريخ الذي جمع الميلادٌ وانعتاقٌ الروح

في السادس من كانون الثاني، تفتح الذاكرة الإنسانية نافذةً على النور، حيث تلتقي في هذا التاريخ مصادفةٌ كونية جمعت بين ميلاد الجسد وانعتاق الروح؛ ففي مثل هذا اليوم أطلّ جبران خليل جبران على الدنيا من أعالي “بشري” ليزرع في تربة الأدب بذوراً لم تعهدها اللغة من قبل، وفي التاريخ ذاته ظلت ذكراه توحد بين بداية الرحلة ونهاية المسار الأرضي. لم يكن جبران مجرد كاتب أو رسام، بل كان “نبيّاً” للكلمة، حمل في حقيبة غربته وجع الشرق وحكمة الغرب، صاهراً إياهما في بوتقةٍ صوفية جعلت من حرفه لغةً عالمية تتجاوز الحدود والأعراق، ليبقى السادس من يناير يوماً لتأمل تلك القامة التي لم تغب رغم رحيلها، بل تحولت إلى أيقونة خالدة في وجدان الحضارة الإنسانية.

لقد استطاع جبران أن يحدث ثورةً بيضاء في اللغة العربية، مخرجاً إياها من قيود القوالب الجامدة إلى فضاءات الرمز والشفافية، فكانت كتاباته جسراً عبرت عليه الرومانسية الحديثة. من خلال “الأرواح المتمردة” و”الأجنحة المتكسرة”، صاغ جبران فلسفته القائمة على التحرر من التقاليد البالية والانتصار للحب والحقيقة. ولم يقتصر إبداعه على لغة الضاد، بل غزا الأدب العالمي برائعته “النبي”، الكتاب الذي تُرجم إلى عشرات اللغات وأصبح بمثابة “إنجيلٍ إنساني” يقدم إجاباتٍ روحية عن الحب، العمل، الموت، والحرية، مكرساً بذلك حضوراً أدبياً لا يحده زمان أو مكان، ومثبتاً أن الفكر العربي قادر على قيادة الضمير العالمي نحو آفاق أكثر رحابة وتسامحاً.

في البعد الفكري، كان جبران داعيةً للوحدة الإنسانية الكونية، رافضاً للتعصب الديني والطائفي، ومنحازاً للإنسان في تجرده المطلق. تجلت فلسفته في رؤية “وحدة الوجود”، حيث يندمج المخلوق بالخالق في ترنيمة حب أبدية، وهي الفكرة التي أرسى قواعدها في مدرسة “الرابطة القلمية” التي ترأسها في المهجر. لقد علّم جبران البشرية أن “الأرض وطن واحد، والأسرة البشرية عشيرة واحدة”، محولاً وجع الغربة إلى طاقة إبداعية خلاقة ألهمت أجيالاً من المفكرين والفنانين. إن إسهامه الفكري لم يكن تنظيراً بارداً، بل كان نبضاً حياً يدعو إلى تطهير النفس البشرية من أدران المادة والارتقاء بها نحو جوهر الجمال الإلهي.

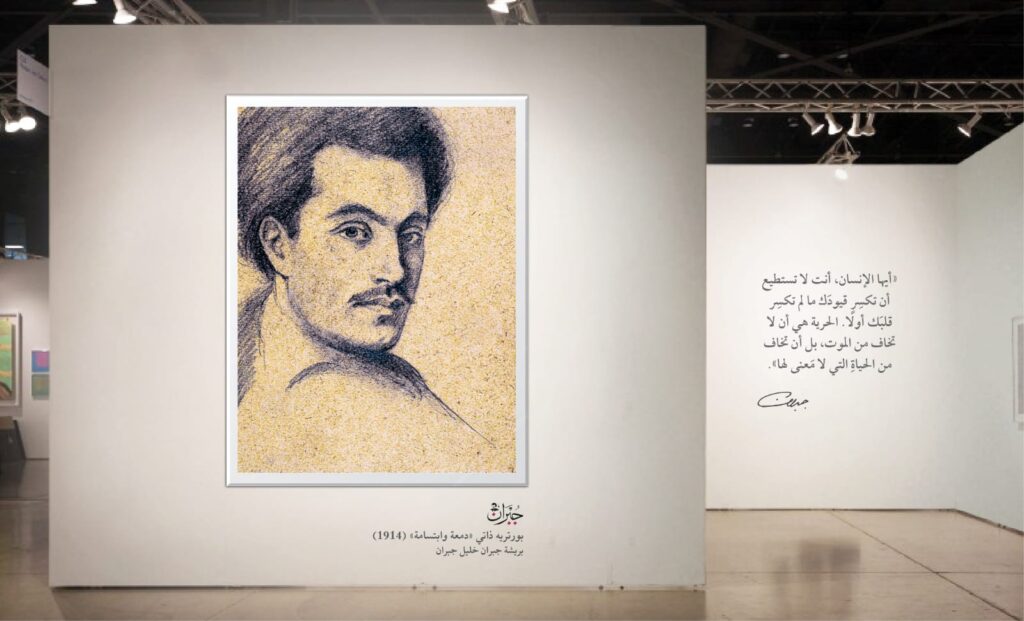

اليوم، ونحن نستعيد ذكرى هذا العبقري في السادس من كانون الثاني، نجد أن جبران لا يزال حياً في كل سطرٍ نقرأه، وفي كل لوحةٍ رسمها بريشته المغموسة بماء الروح.